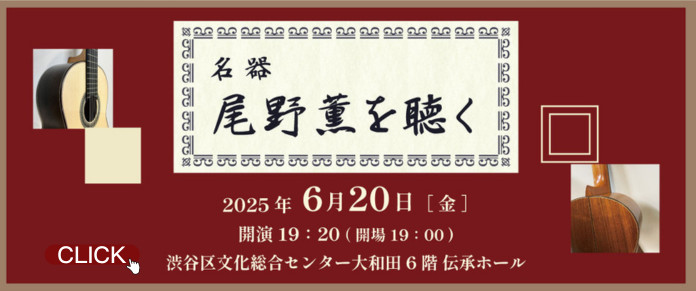

類まれな感性と精緻な論理性を兼ね備えた製作家、尾野薫。

生涯で製作したギターは350本。その一本一本に妥協を許さず、心血を注いで製作に没頭しました。

「楽器の性能とは何か?」「どのギターにも共通して比較できる点は何か?」—その問いの先にたどり着いた揺らぐことのないひとつの境地。

尾野のギターは、卓越した職人技と6本の弦の分離の良さ、豊かな音色で、多くのギタリストに長年愛奏されています。

尾野の製作したクラシックギターを愛用するギタリストたちが集い、特別なコンサートをお届けします。

本ページはこのコンサートに出演する4名のギタリストたちが、その思いを綴った特別寄稿。

その思いのたけの深さをご一読ください。

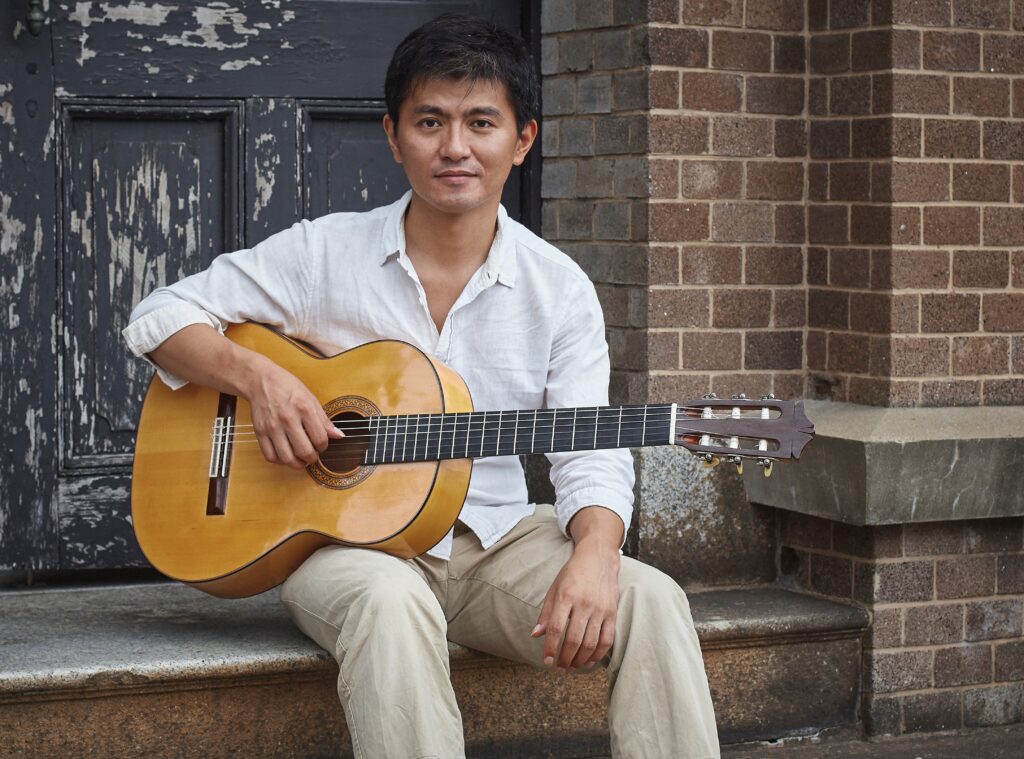

池田 慎司

Shinji Ikeda

尾野薫さんとはスペイン留学からのギター仲間である富川勝智さんを通じて知り合いました。2005年だったと思います。薫さんはとても率直で真摯なお人柄で、出会った当初からご自身のギター製作に向かう気持ちやイメージを僕に話してくれました。普段ギターを弾いていても、楽器製作家自身から話を聞く機会は滅多になかったので、薫さんとの交流は毎回新鮮な経験でした。

知り合って2〜3年ほど経った頃か、当時使っていたギターを手放して、新たにギターを探していたタイミングで、初めて尾野ギターを作っていただくことになりました。

それはトーレスタイプのギターでした。

低音が深く、全体的に派手過ぎず落ち着いた響きを持った魅力的なギターでした。派手には鳴らないけれど、それでも大ホールでも艶やかにはっきりと音が飛んでいく、そんな衝撃の体感を覚えています。残念ながらそのギターは諸事情により身近な方に譲ることになりましたが、そのことを薫さんに伝えたところ、「もっと池田君の理想のギターを作るチャンスができたよ、また僕のギターを試奏していろいろ感想くれる?」と。それ以来、関東へ行く際には工房に伺って新作のギターを試奏させていただき、お互いのイメージしている理想のギターについていろいろと語り合いました。

時々僕のイメージが突拍子もないと「そんなギターは構造上実現しないよ〜」なんて笑われたりしましたが、、、でもこうしたらイメージに近いギターが作れるかもしれない、といって製作者ではない僕の無茶振りにも親身に向き合ってくれました。

ある時、いつものように試奏させていただく機会に恵まれました。今回は3本あるから弾いてみてと前に置かれ、尾野さんは席を外しました。1人でじっくり弾いていると、しばらくして戻ってきて薫さんから質問されました。「どれが好きだった?」

そのときは自分でもすぐに選べたので即答すると「だろー!そうだと思ってたよー。このギターは池田君の好きな音だよね!」と心得たとばかりに薫さんは上機嫌でした。こっちは自分の癖がついにバレたかと思うと、少し照れくさい気持ちにもなりました。それにしてもギタリストの音を良く聞いているんだなと恐れ入りました。

それから気がつけば、知り合って20年近くが経っていましたが、2年ほど前に薫さんから、「オレいつまでギター作れるか分からないからね、そろそろまた池田君のギター作りたいな…」それを聞いて自分も改めて製作をお願いする決心をしました。

その後もいくつか試奏の機会をいただき、次はいよいよ自分のギターの番かとワクワクしながらその日を待っていると、それから半年程経って連絡をいただきました。

「できたよ、太くて良いのが!」

尾野さんはこの頃すでに闘病中でした。

音程が良く、分離が良いというのが尾野ギターに感じる印象ですが、このギターはその上に音程の立ち上がりが早く、リズムの反応が素晴らしいギターです。

僕の新しいギターは2024年製346番です。

これまでに薫さんと交わした理想のギターの話の続きをこのギターと一緒にやっていこうと思います。

富川 勝智

Masatomo Tomikawa

製作家の尾野薫さんと出会ったのは、2000年から2001年頃だったと思います。ちょうど私が4年間のギター留学を終えて日本に戻ってきた時期です。とりあえず収入を得るために、教える仕事や演奏の仕事を探していました。ある音楽事務所の紹介で、三軒茶屋に新しく開校した音楽教室で講師として働くことになり、最初の生徒さんが尾野薫さんの奥様、尾野桂子さんでした。

そのご縁で尾野薫さんの工房に伺い、楽器のメンテナンスをお願いすることになりました。振り返ってみると、偶然のご縁とはいえ、日本屈指の名工と出会えたことは本当に幸運でした。尾野さんの、音響理論に基づいた適切なメンテナンスには非常に助けられ、またその職人としての技術力にも驚かされました。例えば、ナットの調整一つを取っても、素人が手を出すべきではないと痛感しました。やはり「餅は餅屋」。身近にこれほど素晴らしい職人がいて、気軽にメンテナンスをお願いできたことは本当にありがたいことでした。

生徒さんが良い楽器を求める際には、尾野さんの楽器をお勧めしてきました。各弦のバランスや基音と倍音の調和が取れた楽器は、日本ではなかなか手に入りませんでした。

そんな中、私自身も一本欲しいと考え始めた矢先、尾野さんからブーシェモデルを購入しないかとのお話をいただきました。試奏してみると、低音の膨らみや音のサスティーンに「らしさ」がありながら、ブーシェの弱点である弦のバランスも克服されていました。迷わず購入を決めました。

当時、弟子の林祥太郎君がプロを目指してコンクールに挑戦していましたが、楽器のポテンシャルが足りないと感じていました。そこで、私が所有していた尾野さんのブーシェモデルを貸与したところ、彼は出場したコンクールで次々と優勝するようになりました。この楽器の繊細なニュアンスとリアルなタッチが、彼の演奏をさらに引き立てたのだと思います。

その後、自分の好みに合った楽器を作っていただきたいとお願いし、ハウザータイプを注文しました。普段使っているアルカンヘルに似た音響特性を持ち、各弦とフレットでの音圧が一定していることが決め手でした。この楽器は教室でほぼ毎日使用しており、演奏会でも使います。最近では、音のしなやかさと色気が増し、ますます頼りになる存在です。

楽器のポテンシャルは、弾き込むことで初めて見えてくるものです。今使用している尾野さんの楽器も、毎日じっくりと弾く中でその真価がわかり始めたところです。表面板の粘りが、最近の私のタッチと絶妙にリンクしていると感じています。

尾野薫さんはすでに他界されましたが、その作品や技術、そしてお人柄は、私や多くのギタリストたちに深く刻まれています。尾野さんとの出会いとその楽器は、私の音楽人生に大きな影響を与えてきました。日本の名工が生み出す楽器の素晴らしさを実感するとともに、それが私自身や生徒たちの音楽的成長を支えてくれたことに感謝しています。楽器を通じて、音楽表現の奥深さを改めて学び続ける日々です。このご縁をこれからも大切にしていきたいと思います。

栗田 和樹

Kazuki Kurita

私が尾野さんと本格的に交流を持たせていただいたのは留学から帰った2009年頃からでした。

尾野さんの作る楽器に興味を持ち、デビューリサイタルでは工房にあった奥様に贈られたギターをお借りして演奏しました。

そのギターがとても素晴らしく、同じくトーレスタイプの楽器を作ってもらいました。

ご自宅の工房と私がレッスンをする教室が近かったこともあり、時々楽器の調整を兼ねてお邪魔すると、ギターや音のことを教えていただいたり、できたばかりのギターを見せてくれました。

「これは実験中のギターなんだけど」と弾かせて頂いた2014年製のギターは10年間私のメインの楽器になりました。

また、時には呑みに誘われ、一杯ご馳走になることも。今となってはとても貴重な時間です。

そのときに「難しい曲じゃなくていいから栗ちゃんの音をお客さんに聴かせてよ」と言われたことを覚えています。

尾野さんとの交流を通じて、私の中でこういうギターが欲しいというのがさらに明確になっていきました。

そこで去年(2024年)の初めに、新たに尾野さんにブーシェタイプのギターを製作依頼しました。

闘病中にも関わらず注文を受けて下さりとても感謝しております。

このギターは私の宝物です。

これからは楽曲と共にこの楽器の素晴らしさを伝えることも私が演奏をする目的になりました。

大切に弾き込んでいきます。

尾野 桂子

Keiko Ono

2024年7月6日、夫 尾野 薫が旅立ちました。闘病中、「俺のギターでの演奏をホールで聴きたいなあ。プロの人に弾いてほしい。」と言っていましたが、急激な体力の低下で叶いませんでした。この度、ギターショップアウラさんと出演者の皆様のご協力により、このコンサートが実現することに心より感謝申し上げます。

尾野は私のために3本のギターを作ってくれました。

1本目はトーレスモデル、弦長640㎜。1990年作。作ってくれたのはまだ結婚前のことです。手の小さい私に合わせて640㎜、ボディも小さく、とても弾きやすい楽器です。2008年の初めてのリサイタルはこの楽器を演奏しました。

2本目はロマニリョスモデル、弦長645㎜。2002年作。2回目のリサイタルはこちらを使用したと記憶しています。

3本目はオリジナルモデル、弦長640㎜。「最後まで作れるかわからないけど…」と前置きして、私に注文を聞きました。そして、3本目を作っている途中で尾野は旅立ちました。裏板の無いギターが工房にしばらくぶら下がっていましたが、田邊雅啓さんが引き継いで仕上げてくださいました。

今回のコンサートでは、最初のトーレスモデルと、最後のオリジナルモデルを演奏いたします。タイプも違いますし、30年以上弾きこまれた楽器と新しい楽器、それぞれの音色の違いをお楽しみいただきたいと思います。

思えば、2023年に久しぶりのリサイタルを開きましたが、めずらしく尾野が聴きに来たのです。区内のホールで尾野ギターを使用するということに興味を持ったのか、はたまた、応援のつもりだったのか…当日まで来るとも言わずにいたのでした。そして、「あの曲が良かった。でも途中ミスしてから集中が切れたよね。」などと感想まで。珍しいこともあるものだと思っていましたが、私の本番、そして尾野ギターをホールで聴くのはそれが最後になってしまいましたので、聴いてもらえたことは本当に良かったです。