私が尾野薫さんと初めてお会いしたのは2001年スペインのシグエンサで開かれたホセ・ルイス・ロマニリョスの講習会でした。ほとんど名前しか知らない存在でしたが、日本からの参加者の中に尾野さんがいると知り、お会いするのがとても楽しみだったのを覚えています。

それは当時、某楽器店の値段表にあった尾野さんの作品は「60万円」との記載しかなく、高いグレードにこだわって製作されている方という印象をもっていたからです。お聞きしたら年間10本程度でスペインの伝統工法で製作されているとのことで尚のことワクワクしました。職人気質の気難しい方かと思いましたが、実際にお会いしてみると、気さくで壁がない、楽しげで素敵な方でした。そして予想は的中し、いや予想をはるかに超えて、卓越した技術を持つ、日本でも稀有な製作家ということがわかるまでに時間はかかりませんでした。

私は当時、設計図通りに製作するのが精一杯でしたが、尾野さんは材料の音から製作過程に至るまで、多くのチェックポイントで音を聴き、目標を持って音作りされている製作家でした。そしてその木工をするためのカンナやノミに始まる大工道具の使用においては、日本でも屈指の腕を持つ職人だったのです。その頃の私はギター製作の修行を終えて、独立するところだったので、聞きたいことが山ほどありました。

講習会中は3週間ほど修道院の宿舎に寝泊まりし、オープンスペースでの製作の講習会という環境も幸いして、いろいろなタイミングで話を伺うことが出来ました。ギターや木工道具に関する様々な質問にはすべてに答えがあり、その知識と製作技術の知見は驚くばかりでした。

そうして話すうちに、尾野さんのようにこだわり抜いてギターを製作したい、でも食べていけるか心配ですと、単刀直入に聞いたところ、返ってきた答えは意外なものでした。「良い仕事を追求しながら食ってくなんて無理無理、幻想だね。期待しない方が良いよ。新聞配達でも何でもしてなんとか食いつなげられたら御の字だよな」今思えば私の不安や迷いをお見通しだったのでしょう。そんなどっちつかず考えの中で製作しても良いギターなんて出来る訳ありません。経済問題を言い訳にして、理想への追求を怠ってしまうことへの警鐘だったと思います。

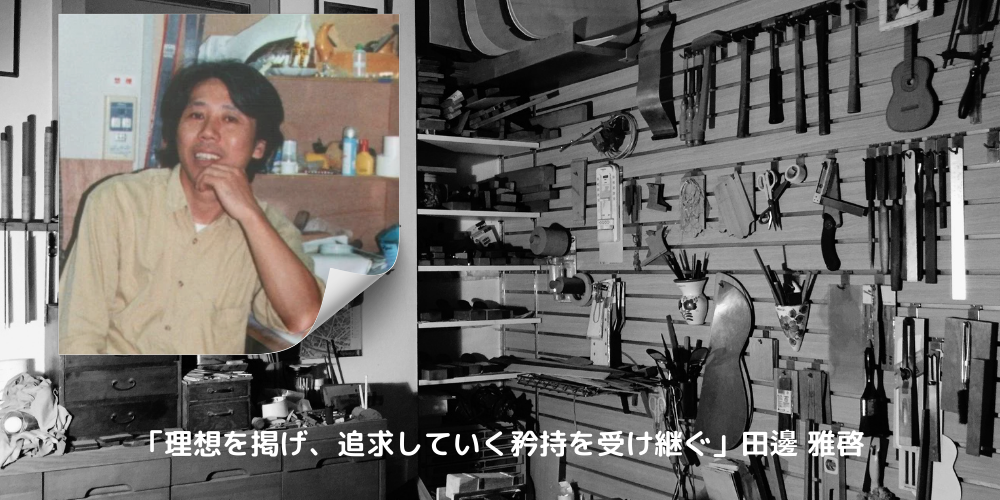

ロマニリョスからスパニッシュギターの伝統工法を学ぶべく赴いたスペインでしたが、そこで偶然出会った尾野さんに、奇しくもこの時から20年以上、ギター製作家、木工職人として、理想を掲げ追求していく矜持を学ぶこととなりました。そこには木工を音作りへと変換していくギター製作のあり方、芸術とも言える大工道具への取り組み方が強く結びついていました。

講習が終わり、日本に戻って独立した後は、何かと理由つけては尾野さんの所へ話を伺いに行くようになりました。

先ずは一から道具の仕立て方、刃物の研ぎ方を教わり、切れ味というものを知るようになりました。それから大工道具の歴史に始まり、名工と呼ばれる鍛冶屋やその芸術的な作品の存在も教えられました。ただの木材の切削道具としてしか見ていなかった大工道具の世界に、匂うような強烈なロマンを感じるようになったのです。

仕立てた道具や研ぎの具合はもちろん、表板製作の途中経過や、楽器が出来た時は必ず見せて意見を求めて足繁く通いました。尾野さんの製作過程のタイミングでは忙しい時や手を離したくない時も沢山あったと思います。それでもいつもにこやかに訪問を受け入れて、研ぎの成果やギターの仕上がりを一緒に喜んでくれました。何度も泊まらせて頂いて、刃物や製作の話で夜中まで夢中になり、日付が変わることもしばしばでした。

多少研ぎが上手くなった頃、尾野さんが長年懇意にしている土田刃物店を紹介してくれました。

この刃物店こそ知る人ぞ知る、日本一のお店であり、今では手に入らない貴重な刃物を弱輩者の私にも融通して頂きました。それらの大工道具は、それなりの値段もしますから、独立間もなくまだ軌道に乗っていない頃でしたので、欲しいとは思ってもなかなか手が出ません。しかし使ってみないことにはその違いも価値もわかりません。そんな時に尾野さんは、出産祝いだ、引っ越しの御礼だと、その貴重な刃物や砥石を贈ってくれました。先ずは本物の刃物を本気で研いで、本当の切れ味を知ってみなよ、とばかりに。そういった心遣いに感謝しきれませんでした。

そうして全力で研ぎあげた刃物の仕上がりの評価は、オブラートに包むでもなく今ある問題点をはっきりとダメ出し、指摘してくれました。意識の曖昧さは精度に影響するからです。

一方でギター製作の音の世界では、評価がどうしても曖昧にならざるを得ません。

尾野さんも好みで適当に感想を言う演奏家や楽器店に常日頃から疑問を感じていたそうです。

そのためギターの音の評価として、よく言われがちな「甘い」とか「太い」とか感覚的な好みによる言語表現は避けていました。先ずは徹底的に爪を整え余分な雑音を排除した後に、アポヤンド・アルアイレの音の違い、実音における基音の強さ、倍音の割合、固有振動数の位置など科学的に論証出来る事実を詳らかに取り出しました。

ギターは旋律楽器ではないという考えから、和声感と低音の音程感には特にこだわり、完成品をチェックする上でそれらが判断基準になっていました。一般に高く評価されているギターと、我々の自作品はどう違うのか比較検証して評価への手掛かりとし、それに対応しうる弦や板の振動と、尾野さんが大学で専攻していた木材工学とスペインの伝統工法の見地を合わせて音のしくみを紐解いていきました。

この辺りの研究はアウラのHPにもエッセイとして掲載されています。

近年においては、音の表現の対話のために、形容詞など言葉を慎重に選んでお互いに認識できるものを共通言語として会話出来るよう研究されていました。またギターの音は離れて聴いたり、大きな空間で弾いた時も音の印象は変わります。

そのため定期的にホールを借りて、ギタリストにそれぞれの作品を実際に弾いてもらい、自分たちもお互いに弾き合い、それぞれの感想も言い合うという研究試奏会も尾野さんの声掛けで定期的に行うようになりました。

どこまでもギターの音に真摯に向き合い、常に追求して理解を深めようとする姿勢には本当に頭が下がりました。

尾野さんは科学的な検証を重んじる一方で情に厚く、後進の面倒をよく見てくれました。

我々が質問すると、長年かけて培った大切な技術を、惜しげもなく教えてくれたのです。それは全般に及びますが、すぐに思い浮かぶのは表板加工のアプローチです。クラシックギターは木工としたら特殊な加工が各部分にあるにせよ、ある程度の技術があれば形には出来るかもしれません。

しかしながら、良い音のする共鳴体を作るための木工は、良い音を知った上で、非常に特殊な感覚が必要になります。かの名工アントニオ・デ・トーレスは、自分の人差し指と親指の感覚は誰にも伝えられない、という言葉を残しています。尾野さんは作品の完成度にブレが出ないようあらゆる工程で、部分的に、具体的に、判断する手がかりや物差しを設けていました。

例えばギターをチェックする際、先ず最初に表板のブリッジのウイングの辺りを親指でタップします。このとき戦前のスパニッシュギターでは、余韻の残らない「ポッポッ」とか「ボッボッ」と鳴る時があります。サントス・エルナンデスでは、個体によって「ボスッボスッ」と段ボール紙でも叩いているような音になります。これは表板全体が弦の張力によって良い緊張を勝ち得た時に出る余韻のない音です。余韻がないのは、弦の振動エネルギーがギター本体の中に良い形で閉じ込められているような気がします。

ちょっと古めのスパニッシュギターのモデルを製作しているときはこれが肝で、うまくできたかの判断基準になります。このタップの音は完成品で聞き取ることが出来ますが、翻って、表板の裏側の補強材である響棒を削り仕上げる時も、この音の記憶を頼りにタップして確認できますし、無垢の表板材を選定する際にも、タップして響きから完成品を想像するところまで遡れるのです。

尾野さんはこのような、「こうするとわかりやすい」、「こうすると良くなる」、というようなアプローチするための工夫を沢山お持ちで、良い楽器を安定して作るための効果的な作業や治具を考え出す能力がずば抜けていました。

尾野さんはギターショップ・アウラの開店当初から腕を買われ、リペア・メンテンスを担当されていました。

私がロマニリョスモデルを製作して見せに行くと、「アウラに寄って、スタッフに弾いてもらって評価を聞いて、もしあるならロマニリョスも弾いて比較してきなよ」とよく仰っていました。「楽器作りは音作りだが、耳作りでもある。そのためには色々なギターを弾いて、音色の違いを聞き分けられるようにならなくては」とのことでした。「俺たち毎週アウラ行って、少なく見積もっても5~6本くらいは見て弾くよな、月に最低20本として、年間240本、10年で2400本、20年超えれば5000本だぜ、この知識と経験は財産だよな」その後尾野さんの紹介もあり、私もリペア担当として呼んで頂けるようになりました。そして思う存分楽器をチェックしたことが力になったのは言うまでもありません。

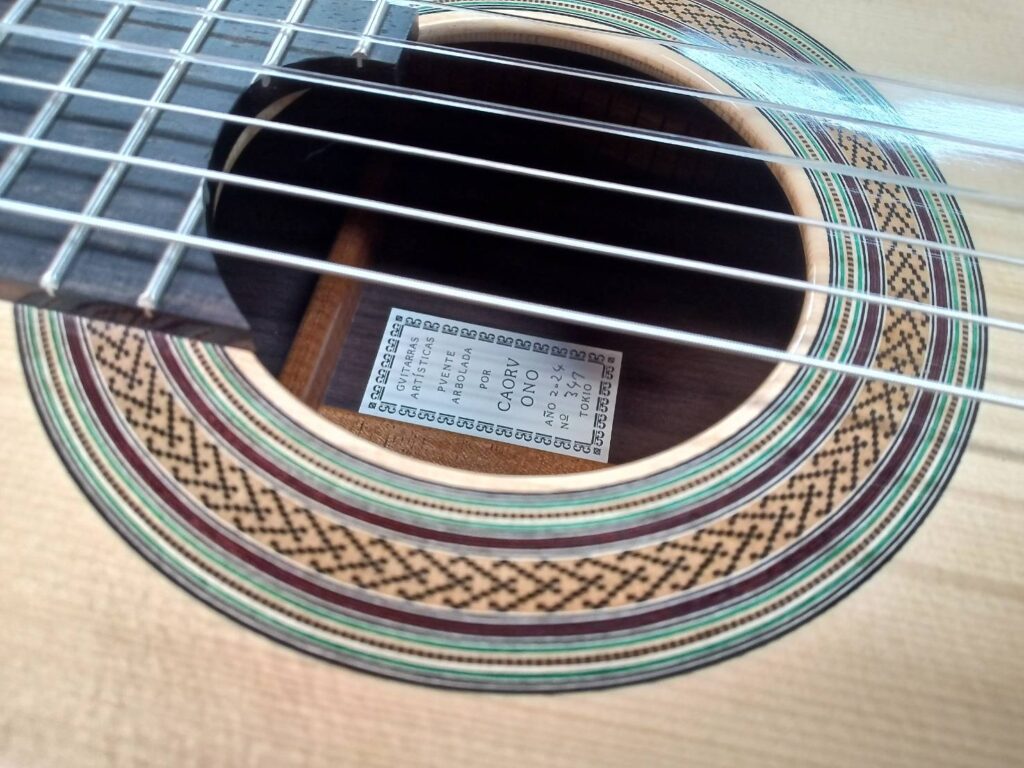

ようやく尾野さんの最後の作品の一つであり奥様のために製作されたギターが完成しました。今までに何度も通い製作の話をしましたが、今回途中まで尾野さんによって製作されたそのギターを見ていると、改めて浮かび上がってくる疑問点をあれこれお聞きしたくなります。「リペアでアウラに来たついでに、そのまま家に来て1本でも一緒に製作したら面白いかもな!」と以前言って頂いたことを叶えられずにそのままにしてしまったことが心残りです。

頻繁に手伝いに出掛けられない中で、この作品のネックの造作や表板の力木を接着するタイミングなど一緒に製作出来たことも一生の思い出です。

製作しながら尾野さんだったらこうするかな、と頭の中で何度も考えましたが、私が仕上げたこの作品をどのように評価してもらえるか、知りたい気持ちに駆られます。

いつか向こうでお会いすることが出来たならば、その辺のところを思う存分語り合いたいです。