尾野さんと初めてお会いしたのは僕が20代の頃、確か2006年前後にギターショップアウラにギターを見に行った際、当時の社長の鎌田さんに紹介していただき挨拶させていただいたのが最初だと思います。

それからはアウラに通うたびに、名器を使い音の聴き方のポイントを教えていただいたり、スペイン式の製作方法で製作したギターを見てもらいに行ったり(色々とアドバイスしていただきありがたかったです)たまに飲みに連れて行っていただいたりと、お忙しいのにも関わらずとても気さくに接していただいていました。

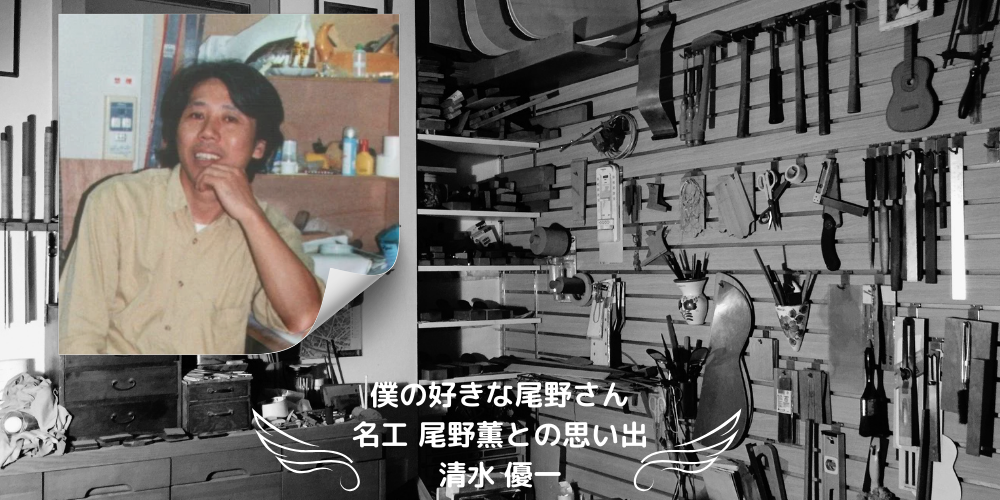

そんな中たまたま土田刃物店(ギターを製作する時に使う鉋やノミ等を取り扱っている三軒茶屋にある有名な大工道具屋さんで、尾野さん行きつけのお店です)でお会いした際に尾野さんの工房を見させていただける事になり、ワクワクしながら伺った工房の棚に並んでいた綺麗に調整された鉋達がとても印象的でした。

尾野さんは道具の調整等に関してもとても詳しい方でした。

後に知ったのですが尾野さんと土田刃物店の土田昇さんは20代の頃からの付き合いで、若い頃は一緒に夜中まで鉋の削り試験等をして道具の研究を楽しんでいたそうです。

その後も度々アウラにお邪魔させてもらっているうちに、尾野さんが楽しそうにギター製作をしているのを見ていて、かねてより考えていた個人製作家になりたいという思いが段々と強くなっていったのだと思います。

尾野さんと出会った事で背中を押され個人製作家としてスタートする事になりしばらくして、尾野さんに『アウラでの修理をやるか?』とお声掛けいただき平日は自宅の工房で製作をし、日曜日に製作家の田邊雅啓さんに教わりながら色々な修理も少しづつ覚える事が出来、尾野さんがアウラに居る土曜日には名器や尾野さんの新作等を試奏させてもらいに行ったりなどして、充実した日々を過ごす事になりました。

僕が製作方法について色々と迷っていて、作り途中だったギターを見てもらいに尾野さんの工房に伺った時には、『やる気があるのならオイラの工房でスペインの伝統的な工法について教えてやってもいいぞ』と仰っていただき、尾野さんの師匠の禰寝孝次郎さんにその場で電話をかけ、禰寝さんにもご了承をいただきスペイン伝統工法でのギター製作を教わる事となりました。

その週か次の週くらいから平日の内2〜4日、一から教えてもらいながら1本のギターを製作するという事で尾野さんの工房でスペイン式の製作方法を教わりながらギターを作り、自宅に帰ってから道具を研ぎ、たまに尾野さんの工房からの帰りに三軒茶屋の土田刃物店に寄り道具の研ぎ方を教わったり、尾野さんや土田さんに自分の研いだ鉋を見てもらったりしながら、製作についてはもちろん道具の調整等についても様々な事を勉強させてもらいました。

尾野さんの工房で完成したギターはロマニリョスモデルで、中々良い感じの音色に仕上がったのですが、作業中に僕がもたもたしていると尾野さんが、『貸してみろっ』と作業を始め、『あー楽しかった』と素早く作業を終わらせそんな感じで、手取り足取り教えていただきながら度々手伝ってもらってもいたので、そのギターに関しては共作なのではと思える位の色々な思い出が詰まったギターとなりました。

その後は、自分の工房で作ったギターを途中段階で持って行き製作上の分からない事等を教えてもらったり、出来上がったギターを見てもらいアドバイスをいただいたりしながら過ごしていました。

しばらくすると日曜日だけでは無く、たまに土曜日にもアウラの修理スタッフとして当番することになり、その時に尾野さんと一緒に仕事をする日はお店が終わった後によく飲みに連れて行ってもらい、色々とギターの話をさせてもらうのが楽しみでした。

尾野さんの発案で、禰寝さん、尾野さん、田邊さん、栗山さん、禰寝碧海さんと僕で、これから先のギター製作用材料の枯渇等も考えて使えそうな材料を試してみようと、表面板は通常のスプルースで横裏板に通常ならギター製作には使わない様な虎目等が入っていない素杢のメイプル材(楓)に薬剤を含浸させ安定性を向上させた材料を使い、部分ごとに製作をリレー形式で引き継いでいくかたちで実験的に1本のギターを作ったのも尾野さんとの良い思い出です。

製作方法自体はスペイン式の伝統的な方法だったので音色も奇をてらったものでは無く、良い意味で普通のギターの音色になりました。

そのギターは今はアウラのショーケースに飾られていて、サロンコンサートの時等にギタリストの方々に演奏されています。

時には製作の途中で上手くいかなくて落ち込みながら尾野さんに電話をし、暗い気持ちで向かった尾野さんの工房で再度その部分のやり方を詳しく教えていただき励まされ、気を取り直しまた前向きに製作に取り組める様になったというような事も幾度となくありました。

尾野さんは、『しょーがねーなぁ』と仰りながらいつも解決方法を示してくれました。

今思いかえしてみると失敗しなければ教われなかった技術もあるので、その時は絶望的な気持ちだった事も多々ありましたが、あの時に沢山失敗しておいて良かったのかなとも思います。

尾野さんには貴重な時間を割いていただき、だいぶご迷惑をおかけしてしまいました…

尾野さんはいつも、失敗した所はそのギターが出来上がるまでの間ずっと気になって精神衛生上良くないから、そのまま誤魔化して続けないでその部分はもう一度やり直した方がスッキリと次に進めるよ、と仰っていました。

僕から見ると尾野さんは普段は大らかで細かい事はあまり気にしない風に見えましたが、ことギター製作に関しては物凄い細かさで、言われなければ僕にはわからないほどの些細なことを、尾野さん自身がやり直すかどうかをしばらく気にされ迷っていたのを身近に拝見した事も多々ありました。

そんな折に、尾野さんがご病気に見舞われ一人でギターを製作するのが難しくなってしまい、尾野さんと仲が良かったコレクターの方からの注文で、以前に尾野さんの工房で製作方法を教わった時と同じロマニリョスモデルのギターを一緒に製作させてもらう事になりました。

しばらくは週に1回のペースで尾野さんの工房に通い、そのギターの製作上で尾野さんご自身で手掛ける事が難しくなった所などを手伝いながら製作していたのですが、完成まであと少しという所で尾野さんの病状が芳しく無くなりギターが完成した状態を見届ける事無く旅立たれてしまいました。

そのギターが出来上がるまで尾野さんと一緒に製作が出来ると思っていたので、とても残念な気持ちで一杯でした。

しばらくしてなんとか氣持ちを奮い立たせ、託されたギターを自分なりに尾野さんの製作方法に倣って製作していきその年の12月に本体が完成し、ナット・サドルの最終調整を尾野さんの工房で終えて、奥様に尾野さんが生前塗装をしたり完成したギターを吊るしていた部屋に置いていただきました。そして年を越した今年の1月に無事に注文主の方の手に渡りました。

教えていただいた多くの事を一つ一つ思い出し尾野さんを偲びながら製作を引継いだ製作番号350番の尾野薫ギター、そのギターが残念ながら尾野さんのラベルで作られた最終番号のギターとなってしまいました。製作方法については、伝統的な工法を基本としながらも柔軟に新しいやり方を色々と試しながら晩年も進化し続けた尾野さんなので、本当なら尾野さんが作るギターをもっともっと見てみたかったというのが今の正直な気持ちです。

最後に、幸運にもご縁をいただき稀代の製作家尾野薫氏にスペイン伝統工法を教われた事はとても光栄な事で、製作方法以外にも考え方や道具の調整等、様々な事を教えていただき僕の人生においてかけがえのない貴重な経験となり、感謝してもしきれません。

今回この様に書き綴るに当たり昔の事を思い返してみるとぼんやりとしていた事がらも鮮やかに思い出され、ここには書ききれない事も含め尾野さんには本当に色々とお世話になりっぱなしでした。

恩返しも出来ない内にお別れしなければいけなくなってしまった事はとても口惜しいのですが、尾野さんが生涯をかけ模索し続け遺した物を受け継ぎ発展させていく一翼を、微力ながらも担うことが出来ればとてもうれしく思います。

これからも尾野さんの後ろ姿を追いかけ、いつか尾野さんの様な明確な音の世界観を構築できるよう、教えていただいた事を道標に自分が好きな音色をギター製作を通して探っていきたいと思います。

尾野さん、どうもありがとうございました。